在我执业的过程中,刑事案件的复杂性与深刻性常常让我感慨万千。而其中,最为深刻的经验之一,便是涉及冤假错案的案件。曾有一位被告人,在一次不经意的事件中被误指控为故意伤害,甚至面临长时间的监禁。在案件的初步调查阶段,证据缺乏、证词相互矛盾,然而,受害者的指控却被视作“铁证如山”。在这背后,是许多人对于法律细节的不重视,也是一段由错误判断构成的痛苦历史。

一、误判的起点

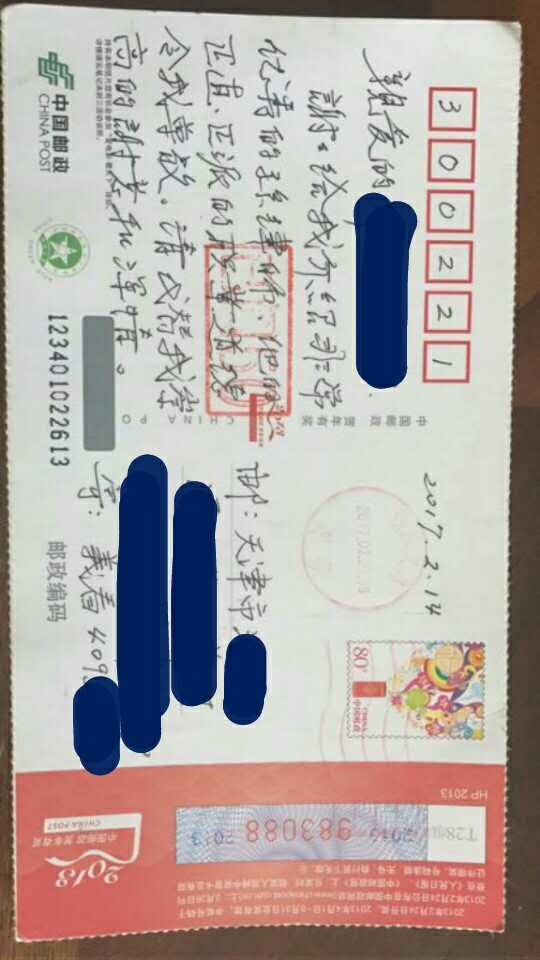

案件的起点是一个看似简单的邻里纠纷。李明(化名)与邻居王芳(化名)因为车位问题发生口角。王芳向警方报案,称李明在争执过程中用手推搡自己,造成了身体上的伤害。警察到场后,根据王芳的陈述以及她在医院的体检报告,认为李明可能存在故意伤害的嫌疑。

然而,案件在初步调查时就显现出问题:首先,王芳的伤势并不严重,经过医疗评估也仅为轻微擦伤。其次,现场目击证人李明的邻居们都表示,李明只是用语言与王芳争执,并没有动手。而李明本人坚决否认了推搡的行为。此时,案件开始显得扑朔迷离。

二、辩护中的细节

作为李明的辩护律师,我的工作不仅仅是寻找能够证明无罪的证据,更是在重重疑点中找到突破口。经过细致的调查与研究,我发现了几个关键细节:

证人证言的矛盾:王芳的证词与当时在场的邻居证言存在明显冲突。邻居普遍表示,李明的情绪激动,但并没有推搡王芳。而王芳的体检报告也显示伤势与所述情节不符。

现场监控的缺失:当时事件发生的地点并没有安装监控设备,但我发现在李明家附近有一台路面监控摄像头。通过调查,我得知,这台摄像头的录像虽然没有直接捕捉到冲突场面,但能够证明李明当时并没有在现场与王芳发生肢体接触。

受害者的动机:王芳的报案发生在她与李明的长期矛盾升级后。事实上,王芳曾因车位问题多次与李明发生争执,而这场争执的背后,似乎是王芳欲通过指控李明获取一定赔偿或其它个人利益的动机。

三、揭开真相

随着辩护工作的深入,证据逐渐清晰。法院最后认为,王芳的指控缺乏充分证据支持,李明并没有故意伤害王芳的行为。最终,李明被判无罪释放。

然而,案件的最终结局并不仅仅是一个法律的胜利。它暴露了在刑事案件中,如何确保证据的充分性与合理性,如何避免简单的情感冲突转化为刑事指控的危险。案件中,李明没有在场的证据被忽视了,王芳的陈述因感情因素而过于武断,而公正的判决最终得以实现,实属不易。

四、反思与总结

这个案件让我深刻感受到,刑事案件中的每一项细节都至关重要。刑事辩护不仅仅是为当事人辩护那么简单,它是对法律公正性的捍卫,是对事实真相的不断追求。作为辩护律师,我们的工作是通过对案件的深入挖掘,为当事人提供一个公正、合理的法律程序,而不仅仅是站在被告的立场上进行辩解。

同时,这个案件也让我再次思考了司法实践中的一些深层次问题:司法机关在处理案件时是否过于依赖受害者单方面的陈述?警方是否应更加注重案件背后的动机与情节?对于刑事案件的审理,是否应该采取更为谨慎的态度?这些问题,都值得我们每一位法律从业者反思。

五、法律的严谨性

刑事辩护需要充分考虑证据的合法性与充分性,而不仅仅是依据表面现象做出判断。在我国《刑法》中,故意伤害罪的认定要求明确的伤害行为及证据的充分性,这些法律条文构成了每一起案件审理的法律依据。在这个案件中,作为辩护律师,我的责任不仅是为当事人辩护,更是在法律框架内确保公正审判,防止任何冤假错案的发生。

结语中,值得提醒每一位从事刑事案件工作的律师与司法人员,在案件的每一个细节中,都要用法律的严谨性去追求真相,确保每一项证据的真实性与合理性,真正做到司法公正。